Bocca di rosa

Richiesto da Anonimo

Pubblicato 18 agosto 2013

Ultima interpretazione 08 agosto 2021

Interventi 4 · Visualizzazioni 444 · Annotazioni 15

Come vedi questo sito cerca di non ospitare banner troppo invadenti (a parte la mia faccia!) e per sostenersi usa un banner nella parte superiore e i link affiliati.

Se vuoi supportare questo sito puoi acquistare alcuni di questi prodotti che ti consiglio perché li uso e/o mi sono stati utili

- L'era della Dopamina di Anna Lembke è una riflessione che individua le problematicità che derivano dall'uso dei media digitali e individua alcune possibili soluzioni e racconta nel dettaglio i meccanismi psicologici che permettono di produrre dopamina nei modi più inaspettati

- Deep Work di Cal Newport è una riflessione sulla concentrazione e sulla capacità di lavorare in modo profondo li Hosting su DigitalOcean

- Momento.cc la piattaforma per la gestione del tempo che abbiamo creato a lavoro e che usiamo ogni giorno per tenere traccia delle nostre attività e che aiuta a fornire il giusto valore al tuo tempo

Grazie per il tuo supporto!

Significato più votato

Caricamento dei sotto commenti in corso...

Caricamento dei sotto commenti in corso...

Caricamento dei sotto commenti in corso...

Caricamento dei sotto commenti in corso...

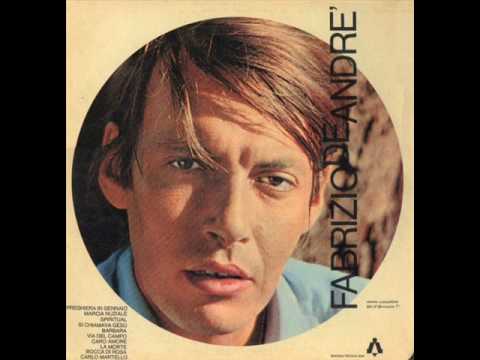

Altre canzoni di Fabrizio De Andrè

- La domenica delle salme 56 Commenti

- Canzone dell'amore perduto 17 Commenti

- Fiume Sand Creek 15 Commenti

- Andrea 14 Commenti

- Preghiera in gennaio 11 Commenti

Testo

La chiamavano Bocca Di Rosa

Metteva l'amore metteva l'amore

La chiamavano Bocca Di Rosa

Metteva l'amore sopra ogni cosa.

Appena scesa alla stazione

Del paesino di Sant'Ilario

Tutti si accorsero con uno sguardo

Che non si trattava di un missionario.

C'è chi l'amore lo fa per noia

Chi se lo sceglie per professione

Bocca Di Rosa nè l'uno nè l'altro

Lei lo faceva per passione.

Ma la passione spesso conduce

A soddisfare le proprie voglie

Senza indagare se il concupito

Ha il cuore libero oppure ha moglie.

E fu così che da un giorno all'altro

Bocca Di Rosa si tirò addosso

L'ira funesta delle cagnette

A cui aveva sottratto l'osso.

Ma le comari di un paesino

Non brillano certo d'iniziativa

Le contromisure fino al quel punto

Si limitavano all'invettiva.

Si sa che la gente da' buoni consigli

Sentendosi come Gesù nel tempio

Si sa che la gente da' buoni consigli

Se non può più dare il cattivo esempio.

Così una vecchia mai stata moglie

Senza più figli, senza più voglie

Si prese la briga e di certo il gusto

Di dare a tutte il consiglio giusto.

E rivolgendosi alle cornute

Le apostrofò con parole acute:

"Il furto d'amore sarà punito -disse-

Dall'ordine costituito".

E quelle andarono dal commissario

E dissero senza parafrasar:

"Quella schifosa ha già troppi clienti

Più di un consorzio alimentare".

E arrivarono quattro gendarmi

Con i pennacchi con i pennacchi

Ed arrivarono quattro gendarmi

Con i pennacchi e con le armi.

Spesso gli sbirri ed i carabinieri

Al proprio dovere vengono meno

Ma non quando sono in alta uniforme

E la accompagnarono al primo treno.

Alla stazione c'erano tutti

Dal commissario al sacrestano

Alla stazione c'erano tutti

Con gli occhi rossi e il cappello in mano.

A salutare chi per un poco

Senza pretese, senza pretese

A salutare chi per un poco

Portò l'amore nel paese.

C'era un cartello giallo

Con una scritta nera, diceva:

"Addio Bocca Di Rosa

Con te se ne parte la primavera".

Ma una notizia un po' originale

Non ha bisogno di alcun giornale

Come una freccia dall'arco scocca

Vola veloce di bocca in bocca.

E alla stazione successiva

Molta più gente di quando partiva

Chi manda un bacio, chi getta un fiore,

Chi si prenota per due ore.

Persino il parroco che non disprezza

Fra un miserere e un'estrema unzione

Il bene effimero della bellezza

La vuole accanto in processione.

E con la Vergine in prima fila

E Bocca Di Rosa poco lontano

Si porta a spasso per il paese

L'amore sacro e l'amor profano.

Come vedi questo sito cerca di non ospitare banner troppo invadenti (a parte la mia faccia!) e per sostenersi usa un banner nella parte superiore e i link affiliati.

Se vuoi supportare questo sito puoi acquistare alcuni di questi prodotti che ti consiglio perché li uso e/o mi sono stati utili

- L'era della Dopamina di Anna Lembke è una riflessione che individua le problematicità che derivano dall'uso dei media digitali e individua alcune possibili soluzioni e racconta nel dettaglio i meccanismi psicologici che permettono di produrre dopamina nei modi più inaspettati

- Deep Work di Cal Newport è una riflessione sulla concentrazione e sulla capacità di lavorare in modo profondo li Hosting su DigitalOcean

- Momento.cc la piattaforma per la gestione del tempo che abbiamo creato a lavoro e che usiamo ogni giorno per tenere traccia delle nostre attività e che aiuta a fornire il giusto valore al tuo tempo

Grazie per il tuo supporto!